こんにちは!副業Webライターのうさりんごです

今回は、導入文を書くのが苦手な初心者Webライターに向けて導入文の書き方をご紹介します。

「導入文の書き方がわからない!」

「導入文って必要?そんなに重要なの?」

Webライターの書く記事では冒頭の導入文が欠かせませんが、書き方がよく分からなくてなんだか苦手と感じる人も多いでしょう。

本記事でご紹介する「導入文のテンプレート」を覚えてしまえば、型に当てはめるだけなので誰でも簡単に導入文が書けるようになります。

導入文を適当に書いてしまうと、せっかく時間をかけて書いた記事も読んでもらえないかもしれません。

マネするだけの具体例もあるので、導入文を書くのが難しい・苦手と感じている人はぜひ最後まで読んでみてください。

導入文の役割

「この記事に何が書いてあるか」を端的に紹介し、読者の興味をひくことが導入文の役割です。

導入文はタイトルのすぐあと、本文の見出し前に挿入する文章のこと。

タイトルの次に来る文章なので、記事全体の中で一番読者の目につきやすい部分です。

実はこの導入文に興味を持ってもらえるかどうかで、記事を最後まで読んでもらえるかが決まります。

インターネットで何かを検索した読者は、Webページを開いて本文を読み始める前にまず最初に目に入る導入文を読むのが一般的な流れです。

導入文を眺めて「自分に必要な情報が書いてありそうか」「この先を読む必要があるか」を瞬時に判断します。

興味がない・つまらないと思えばそこでページを閉じてしまうし、反対におもしろいと思えばその先を読みたくなるでしょう。

導入文の良し悪しによって記事を読み進めてもらえるかが左右されるので、いかに魅力的な導入文を書けるかがキーポイントになります。

続きが読みたくなる導入文の3つの共通点

導入文の書き方をご説明する前に、たくさんの人に最後まで読まれる記事の導入文について解説しますね。

読者に「続きを読みたい」と思われる導入文には3つの共通点があります。

読まれる導入文の特徴を押さえておけば、読者の興味をひく導入文が書けるようになるのでぜひ確認してみてください。

共感・読者の悩みに寄り添う

まずは「共感」できる内容であること。

読者がインターネットで記事を検索するのは「悩みを解消したい」「分からないことを調べたい」、このような状況のときが多いでしょう。

読者の悩みを理解し寄り添うことで、「私の状況と同じ!」「私のことを分かってくれている!」という共感と安心感を与えることができます。

読者の悩みを理解するには、読者のニーズを深堀して真に求めるものは何かよく研究することです。

共感と安心感を強く感じた読者は、この記事を読めば自分の悩みが解決できそうだと感じて最後まで読み進めたくなります。

記事を読むメリットを感じる

次に読者が「読むメリット」を感じられる内容であること。

記事を読むメリットとは、簡単に言うとそこに「悩みに対する解決策が書いてある(書いてありそう)」と感じられることです。

読むメリットを感じてもらえれば導入文での脱落率が下がります。

導入文で「本文に読むメリットがありそうだ」と感じてもらうには、先に解決策を提示してしまうこと。

ダラダラ長文で書くと読むのが面倒になてしまうので、導入文で提示する解決策は簡潔にまとめることがポイントです。

信頼できる記事であること

3つ目は「信頼できる記事であること」です。

信頼できる記事だと感じてもらうためには、専門家のまとめた情報や企業・自治体の公式データを引用するのが有効的です。

著作権侵害に該当しないよう、必ず「引用元・出典」などを併記するようにしてくださいね。

Webライターの案件の中には本名・写真付きで記事を書いて欲しいという依頼もあります。

これは「どこの誰が書いた記事か」という情報も導入文で提示しておくと記事に対する信頼が増すからです。

本記事の場合、副業でWebライターを始めたいと考えている人に「参考になりそうだ」と感じてもらいやすいように、冒頭で「副業Webライター」と名乗っているよ!

続きが読みたくなる導入文の作り方

読まれる導入文を作るために欠かせないのがリサーチと悩みの言語化です。

Yahoo!知恵袋や掲示板などで読者のニーズをしっかりリサーチ・集約して、どんな悩みがあるのか把握しましょう。

そして読者の漠然とした悩みをうまく言語化することで、「そうそう!それが知りたかったの!」となるワケです。

リサーチした内容を踏まえて読者の悩みを言語化したら、具体的な解決策を簡潔に提示します。

そうは言っても、慣れるまではどのような情報をどの順番で並べたら効果的なのか分からないですよね。

次の章でご紹介する型に当てはめるように書けば、導入文に必要な要素が網羅できます。

続きが読みたくなる導入文・5つの要素

続きが読みたくなる導入文を作成するためには、以下5つの要素を含める必要があります。

- 読者の悩みを代弁

- 読者の悩みに共感し寄り添う

- 結論・解決策を提案

- 解決しないとどんなデメリットがあるか

- 記事を読むことで得られるメリット

すべての要素を入れ込むのは難しいと感じるかもしれませんが、全部入れなくても大丈夫。

「読者の悩みに寄り添って→解決方法を提示→背中を押す」という大まかな流れが作れればOKです。

読者の悩みを代弁

1行目・2行目に読者の悩みを代弁する文章を入れます。

カッコ書きでセリフのように読者の悩みを言語化すると目を引きやすいのでおすすめです。

どんな悩みがあって、なぜその情報を知りたいのか具体的に入れてください。

【例】大胆にイメチェンしたいので、新しい美容室を探したいと考えている女性。おしゃれで通いやすい人気の美容室が知りたい。

「新しい髪型でイメチェンしたい!〇〇市で人気の美容室はどこ?」

「〇〇市でカットが上手な美容室が知りたいけど、たくさんあって選べない!」

「自分の顔に似合う髪型が分からない」

「パーマをかけてみたいけど、髪を痛めたくない」

美容室を探す際の読者のお悩みはたくさんあります。

読者が新しい美容室を検索する時の検索ワードをイメージしてセリフに盛り込むのがポイントです。

今回の例題は、「美容室 似合わせカット 人気」「〇〇市 通いやすい 美容室 イメチェン」などをイメージして書きました。

読者の悩みに共感し寄り添う

3行目以降に言語化した読者の悩みに共感し、寄り添うような文章を入れます。

読者が悩んでしまう要因を以下太字のように具体的に示してください。

〇〇市には美容室がたくさんあります。

公式サイトを1つずつ見ながら比較検討するのは大変だし、どこがいいのか迷ってしまうことも多いですよね。

今回の事例だと、「読者が悩んでしまう」1番の要因は「美容室がたくさんある」ことだと分かりますね。

選択肢が多いと、それぞれの特徴を調べるのにも選択肢から選ぶのにも時間がかかり、「面倒だな」と感じる人が多いでしょう。

その気持ちに寄り添った文章を入れるのがコツです。

読者の悩みに寄り添えていない的外れな文章だと意味がなくなってしまうので、前の文章からのつながりを意識しましょう。

読者の立場に立って考えるように意識すると共感する言葉が浮かびやすくなります。

結論・解決策の提示

「共感・寄り添う」文章の後に、結局どうなのか、悩んでいる人に向けて結論・解決策を提示しましょう。

テーマに合わせて「結論」または「解決策」を具体的に書いて下さい。

なりたい髪型が決まっている方には、「カットが上手」「カラーが上手」「パーマが上手」など、具体的な条件に合った美容室を紹介したほうがいいですよね。

今回の例は、なりたい髪型が決まっていないので、似合う髪型を一緒に考えてくれる美容室を探したいと考えています。

複数ある候補の中からどれがいいか迷っている状況なので、選ぶための「解決策」を提示します。

そこで本記事では、○○駅周辺で「似合わせカット」が得意な美容室10店を厳選してご紹介します。

実際に通っている人の口コミもリサーチしたので、美容室選びの参考にしてみてくださいね。

今回提示する解決策として以下2点挙げてみました。

- ○○駅周辺から通いやすい、おすすめの美容室10店を厳選して紹介

- 実際に通っている人の口コミを紹介

駅から通いやすい美容室の選択肢を10店に絞ったので、読者の選ぶ負担が減らせます。

また各店舗に通う人の口コミを見て、自分に合いそうかどうか検討できるのもメリットと感じてもらえるでしょう。

「〇〇美容室ってどうなんだろう?」のように特定の対象物が決まっている場合は、どうなのかという「結論」を書いてください。

「結論」を入れる場合の具体例は以下のような感じになります。

【お悩み】

「〇〇美容室が気になるけど、どんなサロンなんだろう?」

「○○美容室が安くて良さげだけど、悪い口コミもあるから不安・・・」

これに対する「結論」の例は以下の通り。

【結論】

〇〇美容室は一人ひとりに似合う髪型を提案してくれるサロンです。

流行りのWカラーや外国人風カラーも得意なので、イメチェンしたい方におすすめ。

本記事では、〇〇美容室に実際に通っている人の良い評判から悪い評判まで徹底調査しました。

詳しい料金やお得なプラン、仕上がりについてもリサーチしたので迷っている方は参考にしてみてください。

赤字の部分が読者の悩みに対する結論です。

そしてどんな施術が得意な美容室なのかも重要なポイント。

「悪い口コミがあるから不安」というお悩みに対しては、「評判を徹底調査する」ことで良い点と悪い点を比較できます。

結論や解決策は正解があるわけではないので、どんな解決策が考えられるかあれこれ考えてみてくださいね。

解決しないとどんなデメリットがあるか

次に読者に「デメリット」を伝えることです。

この記事を読まないとどうなるか、どんなことが起こるのかを具体的に示します。

「この記事を読まないと損ですよ」ということを読者に感じてもらえれば、先を読み進めてもらいやすくなるでしょう。

口コミやサロン情報をよく調べずに行ってしまうと、「イメージと違った・・・」と後悔する可能性もあります。

よく比較せずに行くと、あとから「こっちの美容室の方が良かったかも」「思っていた施術内容と違った・・・」なんてことが起こりえます。

高額な買い物であればあるほど後悔の度合いが強くなってしまうので、「よく比較しましょうね!」というのがよく使うパターンです。

ただし、押し付け感やうさんくささが強くなってしまうので脅し過ぎは禁物!

この記事を読むメリット

最後の一文は「この記事を読むメリット」を入れてください。

記事を読むメリットを感じてもらえれば、最後まで読んでもらえる可能性がより高くなります。

導入文の締めの部分なので、メリットとまとめの文章を1文にしてしまってもいいでしょう。

それぞれの施術料金やおすすめポイントを一覧で紹介しているので、比較検討しながら自分に合った美容室を見つけてくださいね。

記事を読むメリットとして以下の2点を挙げてみました。

- それぞれのサロンの施術料金やおすすめポイントを一覧で見られる

- (一覧で)比較検討しながら自分に合った美容室を見つけられる

今回例に挙げた読者は、1つひとつ美容室の情報を調べるのが大変だと感じている人です。

各サロンの施術料金と特徴を一覧表にまとめることで、調べる手間が省けるのは大きなメリットと言えます。

自分の希望に合う美容室を見つけることが読者の真の目的なので、その手助けができることをアピールしてください。

5つの要素を入れたテンプレート

今までご説明した5つの要素を全て入れると、以下の導入文が完成しました。

「大胆にイメチェンしたい!〇〇市で似合わせカットが得意な人気の美容室はどこ?」

「〇〇市で似合う髪型を提案してくれるおすすめの美容室が知りたい」

〇〇市には人気の美容室ががたくさんあります。

公式サイトを1つずつ見ながら比較検討するのは大変ですし、どこがいいのか迷ってしまうことも多いですよね。

そこで本記事では、○○駅周辺で「似合わせカット」が得意な美容室10店を厳選してご紹介します。

実際に通っている人の口コミもリサーチしたので、サロン選びの参考にしてみてください。

口コミやサロン情報をよく調べずに行ってしまうと、「イメージと違った・・・」と後悔する可能性もあります。

それぞれの施術料金やおすすめポイントを一覧で紹介しているので、比較検討しながら自分に合った美容室を見つけてくださいね。

こちらをテンプレートとして文章を入れ替えれば、基本を押さえた導入文の完成です。

あとは「です・ます」などの語尾が重ならないように調整をしてください。

メディアによっては4~5文でさらっと書いてください指示されることもあります。

その場合は、「デメリット」を省いたり「結論・解決策」と「メリット」を一文にまとめたりして調整してください。

通常バージョン・短縮バージョンなど自分なりのパターンをいくつか持っておくのがおすすめだよ。

記事よって入れる要素

読みたくなる導入文の要素は5つとご説明しましたが、記事のテーマや内容によってさらに追加した方がいい要素もあります。

権威性・信頼性

権威性や信頼性を示すと記事に対する読者の信頼度がアップします。

「権威性」はあまり耳なじみのない言葉かもしれませんが、専門家など特定の分野について広い知識を持っている人のことです。

簡単に言うと「この記事はこの分野に詳しい人が書いてますよ」と読者に示せばいいということです。

例えばマネー系の記事を書く場合は「元銀行員の〇〇がご紹介します」「現役FPの〇〇が解説します」と添えるだけで、「マネー系の分野に詳しい人が書いているんだ」という信頼度と期待値が上がります。

クライアントから特に指示がなければ入れる必要がない要素なので、「書けるような実績がない!」という人も心配しなくて大丈夫です。

これも重要!メタディスクリプションの書き方

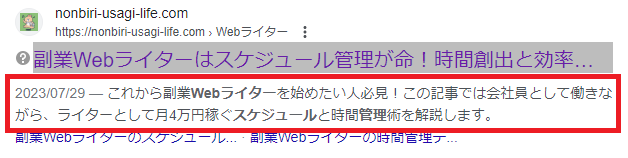

導入文だけでなくメタディスクリプションも重要な役割を持っています。

メタディスクリプションとは記事の概要を70文字~100文字程度でまとめた文章のことです。

当ブログ記事のメタディスクリプションは以下赤枠の通り。

メタディスクリプションを設定する効果として、クリック率の向上が期待できます。

検索結果に表示されるため、メタディスクリプションの内容が読者の検索意図に合致していれば本文も読んでもらえる可能性が高いということです。

一般的にSEOに直接影響を与えるものではないと言われていますが、筆者が受注したWordpressの案件では、ほぼ100%メタディスクリプションの入力が必要でした。

書き方を覚えておいて損はないので、ぜひチェックしてみてください。

メタディスクリプションの書き方

メタディスクリプションに盛り込むのは以下のような内容です。

当ブログ記事のメタディスクリプションを例にするとそれぞれ以下のようになります。

これから副業Webライターを始めたい人

ここには読んでもらいたい人を具体的に書きます。

「○○な人必見」「○○な人は要チェック」のような書き方が短く端的に表現できるのでおすすめ。

この記事では会社員として働きながらライターとして月4万円稼ぐスケジュールと時間管理術を解説します。

この部分が一番重要です。

記事の目玉となる部分の概要をアピールしましょう。

最後まで読めば、副業Webライターの一週間がイメージできます。

最後まで読めばどうなるのか、記事を読むメリットを具体的に書きます。

副業ライターを続けるコツも紹介しています。

「○○や▲▲についてもご紹介」のように、プラスアルファの情報や補足したい内容を最後に書いてください。

以上がメタディスクリプションの大まかな書き方になります。

例として挙げた当ブログのメタディスクリプションの文字数を数えたら72文字だったので、③以降は検索結果に表示されない可能性があります(2024年2月時点)

Google側の判断によるものなので表示される文字数は今後また変わる可能性がります。文字数は参考程度に考えてくださいね。

まとめ

続きが読みたくなる導入文の3つの共通点と、導入文の作り方をご紹介しました。

導入文を書くだけでも1時間以上かかったり、渾身の導入文を書いたのにあえなく修正依頼がきたり、慣れないうちはつまづく人が多いポイントです。

導入文は記事の中でそれだけ重要なポジションだと言えます。

時間のない読者に30秒ほどで「続きが読みたい!」と思わせる魅力的な導入文が書きたいですよね。

上達するには検索上位のサイトや、PV数の多いサイトを見て研究するのが一番です。

いいフレーズや言い回しがあったらメモしておいて、マネして書いてみるのが上達への近道になります(もちろんコピペはダメ!)

そのうち必ず自分なりの王道パターンができるので、それまであれこれ試してみましょう!

コメント