こんにちは!副業Webライターのうさりんごです。

今回は、初心者Webライターに向けて「Webライター記事の書き方」について解説していきます。

「どんな手順で記事を書いたらいいのか分からない」

「そもそも何を書いたらいいか分からない」

初めて記事を書くときは、何から始めたらいいか分からないという初心者ライターさんも多いですよね。

この記事では、「記事の書き方」のほか、「記事を書くコツ」や「レベルアップするために意識したらいいこと」を分かりやすくご説明します。

書き方の手順さえ覚えてしまえば、あとは毎回同じ流れで進めればいいので意外と簡単です!

この記事を読めば、未経験の方でもスムーズにWeb記事を書けるようになりますよ。

記事を書く流れは3段階

Webライターが記事を書く時の流れは、大きく分けて次の3つです。

- 構成作成

- 執筆

- 推敲

この3つの作業の中で一番大切なのが「構成作成」になります。

記事の良し悪しは構成で決まるといっても過言ではありません。

「構成」とは記事の骨組みのこと。

この骨組みを最初に作って、それに肉付けをする作業が「執筆」になります。

執筆が終わったら、「推敲(すいこう)」と誤字脱字チェックをして完了です。

推敲は耳慣れない言葉ですよね。

より良い文章になるように、できあがった記事を読み返して、書き替えたり書き加えたりする作業のことを指します。

Webライター記事の書き方7STEP

次に、Webライター記事の書き方を7つのSTEPに分けてご説明します。

- レギュレーションを熟読する

- ペルソナを考える

- 構成を考える

- 競合調査をする

- 構成を作る

- 本文を執筆する(導入文が一番大事!)

- 記事全体を推敲する

記事作成マニュアル・レギュレーションを熟読する

まずはクライアントから送られてきたレギュレーションを熟読します。

レギュレーションとは、クライアントがライターのために作成した執筆ルールのこと。

正しい日本語の書き方、競合調査のやり方、見出しの作成方法、クライアントが定めた執筆ルールなどが書かれています。

WordPress入稿の場合は、装飾のルールが書かれている場合も多いです。

クライアントによっては記事作成マニュアルといわれることもありますね。

レギュレーションはライターが執筆する上でのガイドラインなので、必ず守らなければいけないものです。

よく読まないで作成すると、クライアントの依頼内容から逸脱した記事になってしまうため、大量の修正指示が来ることになります。

最悪の場合、「ルールを守れない人」とみなされて、継続依頼がもらえなくなるので気を付けましょう!

頼んだ通りにやってくれない人には頼みたくないよね

ペルソナ(読んで欲しい読者の人物像)を考える

レギュレーションを読み込んだら、ペルソナを考えます。

ペルソナってなんだ?

ペルソナとは、その記事を最も読んで欲しい読者の人物像のことです。

この人物像に対して、より具体的な条件設定することを「ペルソナ設定」といいます。

ペルソナ設定は、年齢・性別・職業・年収・家族構成・居住地など、かなり細かいところまで決めて、架空の人物像を作ります。

細かく作りこむことよって「誰に読んで欲しい記事なのか」を極限まで絞り込めるからです。

たくさんの人に読んでもらいたいと思って想定する読者を広めに設定してしまうと、結局誰に読んで欲しい記事なのか分からないものが出来上がってしまいます。

例えば、「30代女性」向けに化粧品をおすすめする記事を書くとします。

A:「30歳女性、アパレル勤務・年収400万、未婚、彼氏募集中、東京都内で一人暮らし」

B:「38歳女性、都内に勤務する営業職・年収800万、既婚、家族構成は夫・未就学児童2人、東京近郊の県に持ち家あり」

同じ30代女性でも、30代前半のAさんと後半のBさんでは化粧品に求める効能・効果が違う可能性があります。

その他、職業・年収・家族構成などによっても、欲しい商品は細かく変わってくるでしょう。

つまり、読者の疑問や悩みを解決する記事を作るには、読者を極限まで絞り込む必要があるのです。

そのため、ペルソナ設定には具体性を持たせる必要があります。

構成(見出し)を考える

ペルソナ設定ができあがったら、次に記事の構成(見出し)を考えましょう。

「見出し」は記事の骨子となる重要なものです。

見出しを作る際に重要なのは、必ず見出しの中に答えや結論を置くこと。

読者は見出しを見て自分の求める答えがないなと思ったら、読むのをやめて別の記事に行ってしまいます。

そのため、見出しを見るだけでその記事の内容がほぼわかるように作るのがポイントです。

見出しは、中見出し(H2)、小見出し(H3)を使います。

中見出しでおおまかな概要を説明し、小見出しでさらに詳しい内容を説明しましょう。

まずは、何も見ず自分なりに見出しを考えて紙やメモ機能に書き出してください。

競合調査をする

見出しを書き出したら、次に競合調査をします。

競合調査とは、クライアントから提示されたキーワードで検索されるライバル記事を調べること。

そして、そのライバル記事に負けない記事を書くことが競合調査の目的です。

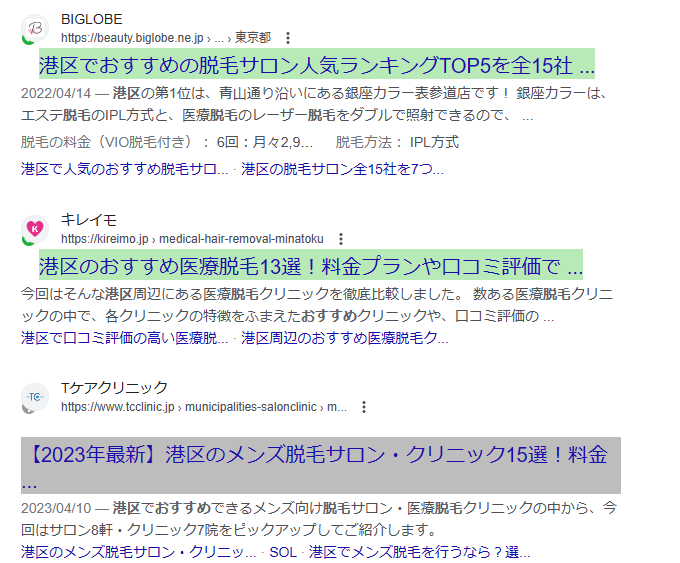

例えば、「脱毛 港区 おすすめ」と検索すると、以下のような記事が検索結果として表示されます。

「スポンサー」と書かれた記事や、Amazon、楽天などのページを除いて上位表示されている記事を調べます。

競合調査の手順は以下6つ。

キーワードを検索する時の検索エンジンはGoogleを使いましょう。

Googleは検索市場で7割以上のシェアを占めているため、Googleで検索された結果で競合調査をすればほぼ網羅できます。

競合調査をする時には、無料で使えるラッコツールズ見出し(hタグ)抽出がおすすですよ!

構成を作る

競合調査の結果と自分が書き出した見出しの構想をもとに構成を作ります。

構成の完成形はざっくりと以下ような感じです。

- タイトル(H1)

- 導入文

- 中見出し(H2)

- 小見出し(H3)

- まとめ

中見出しが複数あって、小見出しも中見出しにぶら下がる形で複数できることになります。

構成を作る時のポイントは4つ。

- タイトルと見出しにキーワードを盛り込む

- キーワードは左側に来るようにする

- 見出しで記事の概要がわかるようにする

- 各見出しの中で書くことを箇条書きにする

見出しには必ずキーワードを盛り込みます。

キーワードはなるべく左側に置くようにすると、検索上位に表示されやすいです。

中見出し(H2)と小見出し(H3)まで作成したら、各見出しで書くことを箇条書きしてください。

ここで書くことを9割程度書き出しておくと、各見出しの中で漏れや重複する内容がないか確認できます。

考えながら執筆する方もいると思いますが、スピードを重視するなら書く内容は本文執筆前に決めておく方が効率的です。

ここまでできたらあと半分だよ!

本文を執筆する(導入文が1番大事!)

見出しができたらいよいよ本文を執筆します。

本文執筆で一番力を注ぐべきなのは導入文!

導入文に興味を持ってもらえなければ、本文を読んでもらえることはないからです。

導入文は、記事を読むときに一番初めに目に入る200文字程度の文章のこと。

多くの読者が導入文を読んで「この記事を読むべきかどうか?」「自分の疑問を解決してくれるか?」を判別します。

導入文には、読者を惹きつけて最後まで読んでみたいと思わせる文章を書くことが必要です!

以下のパターンに当てはめれば、初心者でも簡単に書けるようになります。

- 読者の悩みを代弁する

- 悩みに共感する

- 解決策を書く

- 解決できる理由を書く

- 誰に向けた記事なのか書く

導入文のポイントは、読者の悩みを正確にとらえて、解決策を提示できているかという点です。

的外れな解決策を提示していたら誰にも満足してもらえません。

読者の悩みを正確に把握し、共感することで安心感を与え、実践できる解決策を提示することが大切です。

難しそうに聞こえるかもしれませんが、慣れればコツがつかめるようになります。

そして、記事の最後に書くまとめには、導入文で提示した疑問点の解決策を要約して書いてください。

まとめを書く目的は以下2つ。

- 理解を深める

- 読者の背中を押す

記事の内容について要点を整理して理解を深めること、読者が実際に行動に移せるように背中を押すこと、この2点が重要です。

読者が「よし!やってみよう」と思えるような言葉で記事を締めくくりましょう。

記事全体を推敲する

記事が書けたら最後に全体を推敲します。

この時、文章を声に出して読むのがおすすめです。

黙読するより音読した方が間違いに気が付きやすく、流れが悪く読みにくい部分も分かります。

推敲をするときのチェックポイントは4つ。

- 誤字脱字がないか

- 「です」「ます」など同じ語尾が2回続いていないか

- 各見出しと重複している内容がないか

- 全体を通して内容にズレがないか

経験の浅いライターが長文を書く時に、同じ語尾を続けて使ってしまいがちです。

同じ文末表現が続く文章は、単調で稚拙に見えてしまいます。

レギュレーションでも禁忌事項として載せているケースが多いので注意してくださいね。

慣れないうちは、文章のどこがおかしいか気が付くこと自体が難しいと思います。

最初のうちは、文章作成アドバイスツールを使って正しい日本語表現を学ぶのもおすすめですよ。

Webライター記事の書き方6つのコツ

Webライター記事の書き方には6つのコツがあります。

コツをマスターすれば文章がもっと書きやすくなるので、できているかチェックしてみてください。

1文60文字以内に収める

1文は60文字以内に収めましょう。

読み手が読みやすい1文の長さは60文字と言われているためです。

あれこれ書きたいことを詰め込みすぎると、かえって分かりにくい文章になってしまいます。

分かりやすい文章にするコツは、無駄な表現を使わず簡潔に書くこと。

「意味が同じなら短い方の表現を使う」という点を心がけるだけで、ぐっと読みやすい文章になります。

つまり、シンプル・イズ・ザ・ベストってことだね

「することができる」のような冗長表現を使わない

冗長表現を使わないようにするとスッキリした文章になります。

よく使ってしまいがちな冗長表現は、「することができる」「ということ」など。

気が付きにくいですが、「約1時間ほど前」「まずはじめに」など同義語の繰り返しも冗長表現になります。

「ご覧になられる(→ご覧になる)」のような二重敬語、「しないわけではない(→する)」のような二重否定も気を付けたい点です。

冗長表現を避けるだけで、シンプルで読みやすい文章に早変わりするので、ぜひお試しください!

「指示語(こそあど言葉)」を多用しない

読みやすい文章にするためには、指示語を多用しないのも大事なポイントです。

指示語とは、「これ」「それ」「あれ」「どれ」のことで、こそあど言葉ともいいます。

こそあど言葉は同じ単語が連続しないように使うものです。

便利な一方で、何を指しているのか読み違えると意味が正しく伝わらなくなってしまうというデメリットがあります。

多用すると分かりにくい文章になってしまうので注意が必要ですね。

漢字3割ひらがな7割のバランス

読みやすい文章は、漢字3割、ひらがな7割といわれています。

漢字ばかりが並んだ文章は読みにくいです。

【例】

明日の懇親会には是非ご参加頂きますようお願い致します。

少し堅苦しいですね。

適度にひらがなを混ぜると以下のようになります。

【例】

明日の懇親会にはぜひご参加いただきますようお願いいたします。

柔らかい印象の文章になりました。

反対にひらがなが多すぎる文章は稚拙な印象になってしまうので、ちょうどいいバランスに揃えるのがおすすめです。

体言止めと「!」も活用する

文末表現の処理には、体言止めと「!」も上手に活用しましょう。

体言止めとは、名詞や名詞句で文章を終えることです。

【例】

お店で一番人気なのは自家製あんパンです。

毎朝ご主人が手づくりされているあんこがおいしさの秘訣です。

これでも悪くはないですが、文末が「です」「です」と連続してしまっています。

これを回避できるのが体言止めです。

【例】

お店の一番人気は自家製あんパン。

毎朝ご主人が手づくりされているあんこがおいしさの秘訣です。

文末を変えられて、文章自体もスッキリとしましたね。

次に、「!」(エクスクラメーションマーク)は、親近感のある文章にすることができます。

ですます調の文章だとどうしても堅い印象の文章になってしまいがちです。

「!」を使えば、親しみのある文章で読者に寄り添うことができます。

文末表現にバリエーションがあると単調になりにくいので、適度におりまぜるといいですね。

修正したら最初から読み直す

推敲する中で、文章を修正したり加筆したら、必ず最初から読み直すようにしましょう。

文章が変わったことで全体のバランスも変化するため、しっくりこない部分が出てくる可能性があるのです。

また、修正する途中で意図せず一文を消してしまうということも考えられます。

どこかを修正したら必ず全文チェックをするようにしましょう!

脱初心者!この3つを意識して書こう

実践するだけで初心者からレベルアップできるワザをご紹介します。

記事を書く時に意識してほしいのは次の3つです。

結論ファーストで書く

Web記事の文章は、「結論ファースト」で書くようにしましょう。

「結論ファースト」とは、結論を文章の先頭に持ってくる書き方のこと。

「結論ファースト」で書く理由は、まず結論を書くと読者が求めている答えが書いてあるかすぐに判別できるからです。

Web記事は上から順に読んでいく流れが一般的なので、結論を先に書かないと途中で記事から離脱されやすくなります。

「朝起きて、顔を洗って、歯を磨いて・・・」というように、着地点が見えない文章は読んでいて苦痛ですよね。

結論の後に理由を述べる方が、読者にとっては話の流れが分かりやすくなるので、結論ファーストで書くのがおすすめです。

PREP法を意識する

結論ファーストを習得したら、次にPREP法を意識して書きましょう。

PREP法とは、誰が読んでも分かりやすい文章のテンプレートのこと。

以下の順番で文章を組み立てるだけです。

- 結論(Point)

- 理由(Reason)

- 具体例(Example)

- 結論(Point)

それぞれを英語で表記した場合の頭文字を取ってPREP法と呼ばれています。

PREP法を使えば、誰でも簡単に分かりやすい文章が書けるようになります。

テンプレートに当てはめて書くだけで論理的な文章になるからです。

PREP法を使わない文章と使った文章を比較してみましょう。

導入文は、記事を読むときに一番初めに目に入る200文字程度の文章のことです。

導入文で興味を持ってもらえなければ、本文を読んでもらえることはありません。

多くの読者が導入文を読んで「この記事を読むべきかどうか?」「自分の疑問を解決してくれるか?」を判別するからです。

導入文には、読者を惹きつけて最後まで読んでみたいと思わせる文章を書くことが必要です!

導入文の重要性を説明したい章なのに、導入文の説明になってしまっていますね。

次にPREP法を使った文章を見てみましょう。

【結論】

本文執筆で一番力を注ぐべきなのは導入文!

【理由】

導入文で興味を持ってもらえなければ、本文を読んでもらえることはないからです。

【具体例】

導入文は、記事を読むときに一番初めに目に入る200文字程度の文章のこと。

多くの読者が導入文を読んで「この記事を読むべきかどうか?」「自分の疑問を解決してくれるか?」を判別します。

【結論】

導入文には、読者を惹きつけて最後まで読んでみたいと思わせる文章を書くことが必要です!

どこかで見た文章だなと思いましたか?

実は、「Webライター記事の書き方7STEP」のSTEP6にこの文章が登場しているのです。

PREP法を意識するだけで、誰でも分かりやすい文章が書けますよ!

読者の悩みに答える

記事の中で読者の悩みに答えられているか必ず確認してください。

初心者は調べたことを書くのに気を取られて、読者の悩みに答えていないことがあります。

Web記事の目的は、読者の疑問や悩みに寄り添って解決策を提案することです。

読者からしてみると、情報だけをつらつら書かれても「で?どうすればいいの?」となりますよね。

情報を提供し、「だからこうしましょうね」「こうするのがおすすめです」と提案することが重要です。

また、行動するか迷っている読者の背中を押してあげられるような言葉を贈りましょう。

文章力をあげるために

文章力をあげるためには、まずは本を読むのがおおすすめです。

「新しい文章力の教室」は正しい日本語の書き方や、短くても伝わるシンプルな文章の書き方が学べます。

本以外には、Webライター講座を受講する方法もおすすめです。

習うより慣れろという言葉もありますが、記事の執筆においては習う方が確実!

講師からフィードバックを受けることで、どんどん上達できます。

おすすめの講座はこちらの記事でご紹介しているので、参考にしてみてくださいね。

著作権と引用の注意点

Webライターとして記事を書くならば、著作権の知識は必須です。

著作権とは著作物の作者が持つ権利のことで、著作権を侵害すると法律で罰せられます。

著作権侵害の例で分かりやすいのが、誰かが書いた記事をコピー&ペーストすることです。

コピぺしたかどうか調べるツールがあるので、コピペで作った記事はバレます。

コピペをしてしまうとライターとしての信用がガタ落ちになるため、絶対にやめましょうね。

ただ、意図せず文章が似通ってしまうこともあるため、記事を提出する前にコピペチェックツールで必ず確認してください。

「CopyContentDetector」という無料のコピペチェックツールを使えば、簡単にチェックができるのでおすすめです。

他人が書いた記事を参考にして記事を書きたい場合は、「引用」を活用しましょう。

引用を使うケースが多いのは、法律に触れる記事や医療・美容をテーマにした記事です。

法律事務所や医療機関の情報を提示することで記事の信頼性が増すというメリットもあるので、上手に活用しましょう。

記事の中では以下のように使います。

「著作権」とは、「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利です。

引用:公益社団法人著作権情報センター

文章だけでなく、図や表にも著作権があるので、使用する際には引用の明記を忘れないようにしましょうね。

まとめ

初心者Webライターに向けて「Webライター記事の書き方」をご説明しました。

記事を書く上で一番大事なのは、レギュレーションを熟読すること。

クライアントから提示されたルールを守れなければ継続案件を獲得するのは難しいです。

最初のうちはなかなかうまく書けないかもしれませんが、それが当たり前なので心配ご無用!

文章は書けば書くほどうまくなるので、とにかく件数をこなすことが重要です。

今回ご紹介したSTEPの通り進めたら、未経験の方でもスムーズに書けるようになるので、ぜひお試しくださいね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/29e05313.363d381c.29e05314.1655fdb4/?me_id=1213310&item_id=17529105&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8727%2F9784844338727_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント